ヒアリングにAI【半蔵門ビジネス雑談】20190311

司法のIT化、または、ADRのIT化を進める上で、その入り口のなるのは、申し立ての部分だ。いわゆる「e提出」の部分。

一番できそうな部分であり、やらなければ始まらない部分であり、一番難しいかもしれない部分。

どうされましたか?

これまで、口頭のヒアリングで行なっていたのなら、相談者または申し立て者(以下申し立て者)の負担が増えるように感じるかもしれない。これまでは、

「どうされましたか?」

と聞かれて、それに思いの丈をぶつけていくことでよかったのだから。ヒアリングでは、混乱しているかもしれない申し立ての内容を窓口担当者が、整理して聞き出してくれていたのを、今度は自分自身が、(自分は悪くない、相手が悪いのだ)という思いを、入力フォームでの質問に順番に答えることで、何が問題なのかを整理していかなければならないのだから。

もしかすると、ここをうまくやらないと、申し立て者はオンラインからの利用を敬遠してしまうかもしれない。

どういう方法が考えられるだろうか?

うまく整理した入力フォーム

現在すぐできるもので、主流なのは、うまく整理された入力フォームだ。自分のプロフィール、相手先情報、トラブルの内容、どうしたいかの要望などを、整理しながらフォーム形式で入力していく。選択肢でできるところをプルダウンメニューにして、極力入力負担を減らしていく。もちろん、自由に書き込める欄も設けられている。こうした手法により問題が整理され、その後の手続きもスムースに進めていけることになる。

しかし、細かく整理して聞くために、フォームはやたらと長くなる傾向にある。入れても入れても終わらない?入力途中で席を外して一定時間たつと、ブラウザが最初から入力してください、なんていうケースもある。

工夫としては、フォームの項目もさることながら、ダラダラと一画面スクロールを続けるだけでなく、カテゴリ別に入力し終わったら、次へボタンで進ませたり、現在の入力率を表示してあとどれくらい残りの入力があるのかを表示するなど、途中離脱を防ぐ見せ方をするなどが考えられる。

これは現在の技術範疇でできることだ。

自由に描いてもらってそこからAIで読み取る

これは、最新の技術を駆使する方法の一つ。初期のヒアリングのように、自由に書いてもらうのだ。そして、AIなどを導入して、文章から課題を読み取り、データ化する方法だ。申し立て者は、文字入力は必要だが、枠組みにはめられず自由に書き、思いの丈をぶつけられる。ADR機関などが思いもしなかった側面が発掘されるかもしれない。

しかし、課題は自由に書く=文章を解析することから始めなければならないことだ。これは、AIに2段階の役目があることになる。すなわち、文章を解析する段階と、紛争解決への分析をしていく段階ということだ。前者は、すでに20年以上の技術的研究もなされているので、導入には費用面だけの問題となろうが、後者は、これから事例を積み上げていかないといけない部分である。

一番の問題は、”書かれた情報が少ないと読み取りにも限界があること”。いずれにしても試行錯誤が大きな要素となる。

ヒアリングの際に質問をAIでダイナミックに変化させながら必要な事項を聞き出す

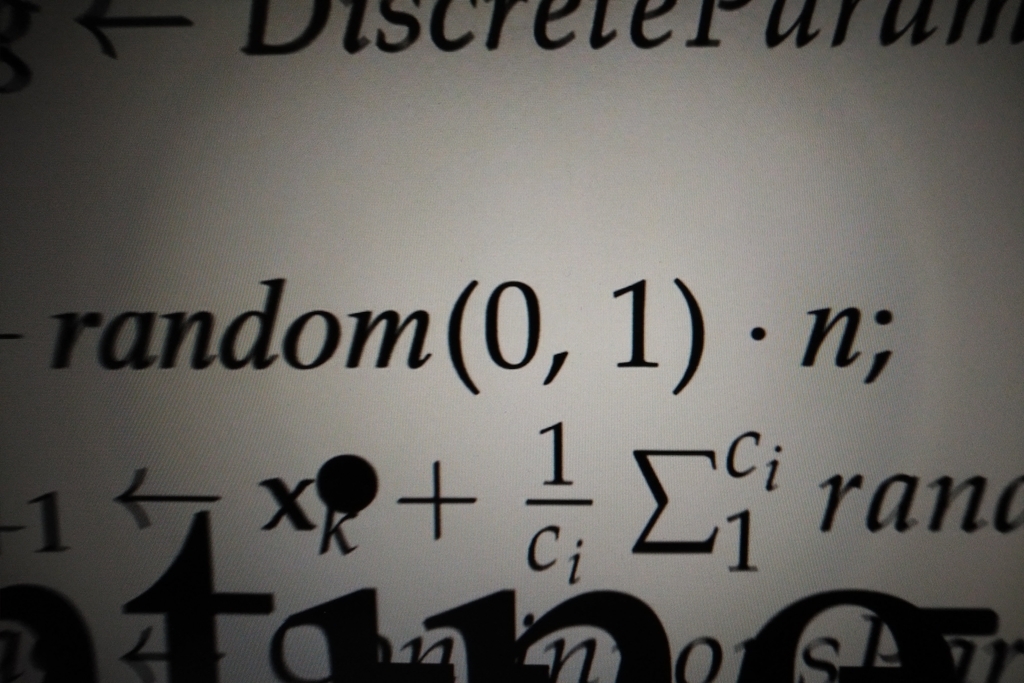

このアイデアは、フォーム+AIだ。フォームは基本となるが、答えによって、AIが次の聞き出すべき質問を導き出し、それに応じたフォームが展開されるというもの。CMにあるような人工知能と話しているような感覚になるかもしれない。おそらくこの形式が一番、利用者、申し立て者に対してフレンドリーになるだろう。

しかし、ハードルは高い。文書解析、AI、両方を組み込みながら、ダイナミックにインターフェースを変えていくのだから、開始しがいがあるだろう。

このe提出を整えるこが第一歩になってくる。